京师贵阳分所律师荣获“职务犯罪检察实务研讨会征文”一等奖

- 浏览:534

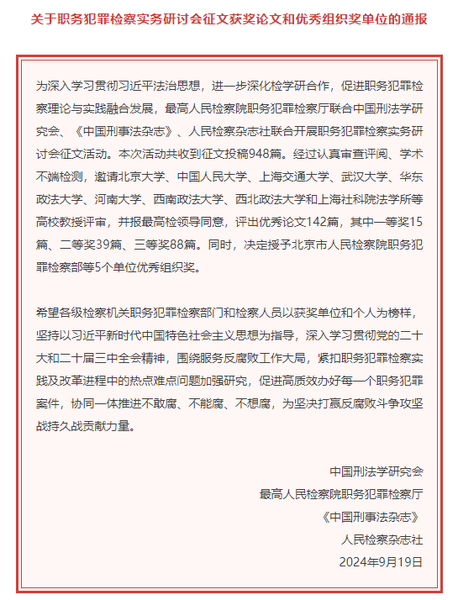

日前,最高人民检察院职务犯罪检察厅联合中国刑法学研究会、《中国刑事法杂志》、人民检察杂志社联合开展职务犯罪检察实务研讨会征文活动。本次活动共收到征文投稿948篇,经过严格评审,并报最高检领导同意,共评出优秀论文142篇,其中一等奖15篇、二等奖39篇、三等奖88篇。

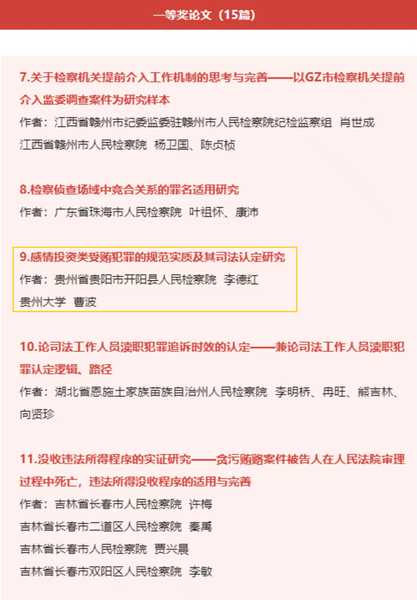

9月19日上午,人民检察杂志社公布了职务犯罪检察实务研讨会征文活动的获奖名单,京师贵阳分所刑事辩护中心(筹)主任、贵州大学法学院副教授曹波律师的《感情投资类受贿犯罪的规范实质及其司法认定研究》一文,凭借其独到的视角、缜密的论证、创新的思维与深刻的法律洞见,赢得了评审专家团的一致认可,荣获征文一等奖!

长期以来,京师律师始终坚持“专业为王”的发展理念,不断夯实内功,增进法律学术理论修养与实务的融合,以不断精进的执业态度服务于行业繁荣和法治建设进程。此次获奖是对京师律师专业能力的高度肯定,更是京师律所不懈追求法律服务品质提升的具体体现。

未来,京师律所将继续鼓励、支持总部及各分所律师不断深化对理论与实务的钻研与探索,保持法律专业高度和思想价值厚度,致力于提升服务质量和业务水准,踊跃参加各类专业活动,在更宽领域、更深层次打响京师律所的优质服务品牌,为捍卫社会公平正义、推动法治中国建设进程贡献智慧与力量。

感情投资类受贿犯罪的规范实质及其司法认定研究

李德红 曹波

在从严惩治腐败的高压态势下,受贿形式已悄然由过去的“一事一贿”转变为“感情投资”的长期输送,行为人通过与受贿人开展长期情感联络并建立信任关系,此时受贿人会放松警惕容易接受行贿人的请托内容。可见,透过“感情投资”的利益输送方式更加隐蔽,行为人实施贿赂行为更加谨慎。为堵塞法律可能的漏洞,强化对感情投资类受贿的惩治力度,2016年最高人民法院与最高人民检察院联合发布《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称“2016年《贪污贿赂解释》”)规定,“国家工作人员索取、收受具有上下级关系的下属或者具有行政管理关系的被管理人员的财物价值三万元以上,可能影响职权行使的,视为承诺为他人谋取利益。”该规定直指实践中常见的感情投资受贿类型,并在规范层面明确其构成犯罪的具体要件,但从司法实践来看,感情投资类受贿的司法认定仍存较多诸多亟待化解的争议。

一、感情投资类受贿的刑事可罚性论争及其司法处置

随着2016年《贪污贿赂解释》的出台与实践,各地司法机关逐渐重视感情投资类受贿的现实惩治,此种受贿形式在司法实践阶段受到关注。不过,因对法律规定存在认知分歧,理论界与实务界就感情投资类受贿的刑事可罚性出现不同理解,并集中体现在其与日常生活中人情往来的清晰界定,出现罪与非罪判定困难、界限模糊。

(一)感情投资类受贿的刑事可罚性论争

鉴于我国相对独特的历史背景及礼尚往来的人文传统,公职人员在社会生活和交往中,不可避免地产生与其他社会公众的经济往来,由此也陷入利用职务便利收取他人财物的犯罪风险。不过,感情投资毕竟在事实构造以及规范判断上有别于典型受贿犯罪,故是否应当区分感情投资类受贿与人情往来,全面肯定感情投资的刑事可罚性,理论界形成否定说、肯定说以及折中说的理论争议。

详言之,否定说认为,感情投资及馈赠是基于人情往来而产生的,是在进行社会活动中所衍生的产物。我国形成人情社会渊源已久,社会往来中长期存在着“熟人好办事”的观念,并以此建立长期人际交往的所谓“人脉”优势。持论者在分析感情投资行为时往往以“为他人谋取利益”要件缺失或是进行感情投资时未提出具体请托事项为由来排除感情投资类受贿的入罪,如有学者直言,“感情投资”行为所呈现的权利交易状态具有模糊性,与受贿罪的法定构成要件不吻合。反对立场则主张,感情投资行为是借由“人情往来”名义而进行的利益输送,打着“礼金”“红包”旗号实则是为同受贿人建立关系,获取可期待利益或便利。如有观点表示,收受礼金、红包等“灰色收入”的实质是贿赂的隐蔽形式。当前我国反腐的力度和决心空前,主张刑事可罚性肯定说的学者赞成将感情投资行为作为刑法打击对象符合我国反腐零容忍的态势,符合国民的预测可能性,是对感情投资型等隐蔽受贿行为的严厉抨击和有效防卫。

与全面肯定或否定感情投资刑事可罚性的立场不同,折中说提出,对于感情投资的行为应当区别对待:基于受贿人职务而带有目的的赠送财物行为应视为受贿,仅以正常往来为目的而不期待利益的应视为“人情往来”。如车浩教授指出,“在司法实践中,不必对往来财物价值和往来时间做严格限定,只要双方存在一种基于人情世故的社交规范意义上的“往来预期”,就可以否定对价关系,排除贿赂犯罪的构成要件。”折中说主张对人情往来和感情投资类受贿做出有效区分,而不是一刀切。在符合受贿罪的情形下将感情投资入刑,而在符合人情往来的语境下又将这一行为出罪。

我们认为,人情社会中,由地缘、学缘或是人际往来所建立的情谊关系会长期延续,熟人关系也由此建立。在多个场合内通过红白喜事、子女升学及乔迁新居等时机向他人赠送财物,且往往在收受财物时未言明具体请托事项,以默示或暗示方式请求他人对自己在事业或生活上给予便利,行为人会由于此种熟人关系而默认请托事项。在司法实践中,确有部分行为人以“感情投资”为借口收受贿赂,主要分为以下几种情形:其一,行为人明确作出承诺或行为。行为人在收受财物前后作出意愿为其谋利的意思表示或承诺,所进行的感情投资不一定同行为人的谋利行为同步,但行为人对谋利行为作出意思表示或采取行为。行为人虽作出明确的谋利承诺或行为,但也存在收钱后未办事或收钱后未办成事两种情形。其二,行为人明确拒绝谋利行为。行为人收受财物的同时明确表示其不会因为收受财物后从事谋利行为,但其确有收受财物的事实。其三,行为人收受财物时未作出意思表示。行为人未对谋利行为作出任何承诺或行为,具体又可分为行为人未作出意思表示但实质作出谋利行为和行为人无谋利承诺及行为两种情况。感情投资行为所呈现的权钱交易不同步、所托事项未明确及所托事项未成就等特性使得感情投资类受贿同人情往来的鉴别更加困难。

(二)感情投资类受贿的司法认定现状

案情复杂且行为界定困难已成为当前受贿罪认定的难点,尤其是感情投资类受贿以隐蔽手段对原有受贿行为进行颠覆后,实务界在感情投资类受贿行为的认定上更是出现众多问题。无论从案件调查中受贿人实际受贿金额的落实,还是对于受贿构成要件的评价和情节衡量上均存在对法条的不同解读和量刑差异,这使得感情投资类受贿在实务中的认定呈现出不同的态势。

其一,从案件调查和刑事审判的角度来看,案件调查中的证据不足和法律规定解读不到位影响感情投资类受贿的认定。行贿人以财物输送方式向行贿人表明其意图,而受贿人收受财物后不直言其帮助行为,双方心照不宣,且因财物输送和目的达成之间往往存在时空限制,使得案件调查陷入僵局。同时,实践中还存在行为人收钱后未办事或收钱后未办成事等情形,使得受贿人仅有为他人谋利的承诺,但未实践为他人谋利的事实,仅存在受贿人和行贿人的证人证言。根据刑事证据补强规则,仅有被告人口供或证人证言不能判定被告人有罪。而在感情投资类受贿中,行贿人所赠送的财物往往为现金、购物卡或珠宝等物品,在验证受贿情形时往往仅凭双方的证言来证明受贿事实的存在。司法实践“一刀切”地将收钱后未办事或收钱后未办成事的行为视为受贿罪,在一定程度上违背罪刑法定原则且背离刑事诉讼法中的证据补强规则。当然,也有例外情形。在夏立受贿案中,虽然夏立供称,2012年中秋节前,夏立收受霍某所送“金块”2块,但涉案“金块”未能调取到案,无法进行鉴定或评估,证人霍某关于涉案“金块”质地、价格的证言得不到购买发票等客观证据的印证,上述涉案金块的质地和价值无法确定,证明该笔受贿事实的相关证据尚不充分,最终未被认定。

其二,对现有法律规定的解读不同,法官的自由裁量权较大。在调查和审理受贿案件时,是否将感情投资类受贿所得列入受贿金额的认定中实施存在较大争议的,尤其是因“为他人谋取利益”及“影响职权行使”的界定不明晰,往往需要实践中的法官自由裁量。其中,在感情投资类受贿中“为他人谋取利益”的要件缺失以及“影响职权行使”的不确定性在案件中所获的评价存在差异。加之,在个案的特殊性及不同法官“自由心证”的判断下通常会对感情投资类受贿做出不同的认定,这的确影响感情投资类受贿的刑法认定和评价。从司法实践来看,在2016年《贪污贿赂解释》将感情投资类受贿列入刑法规制范围前,实务中已出现忽略“为他人谋利”的要求而将感情投资类受贿行为归为受贿罪的情形。如在朱崇勇受贿案中,辩护人提出,原判认定受贿金额有误,朱崇勇收受刘某乙、尹某某、谭某甲等人所送的10.48万元属礼尚往来,收受袁某某、陶某某、周某甲所送的2.5万元属正常人际交往,不应计入受贿金额的问题。虽案件发生和审理均在2016年《贪污贿赂解释》正式将感情投资类受贿纳入犯罪圈之前,但是重庆市人民检察院认为,朱崇勇与周某甲等人是管理与被管理的关系,朱崇勇明知对方希望得到其关照而收取钱财,应当视为承诺“为他人谋取利益”,构成受贿犯罪。朱崇勇以乔迁、生日等其他名义给部分送钱人员送过礼金,不影响自己收受对方钱财系受贿性质的认定。

二、感情投资类受贿司法中“为他人谋取利益”的扩张认定

感情投资类受贿是一种延长受贿交易过程且基于双方往来关系而建立的权钱交易模式,感情投资的行为隐蔽、调查困难及性质模糊等特点使得该行为已悄然成为受贿行为的常见情形。根据刑法第385条,“为他人谋取利益”是受贿罪的法定构成要件之一,而在感情投资类受贿中,“为他人谋取利益”的要件确认却成为限缩犯罪圈的一种方式,甚至引发“为他人谋取利益”要件存废问题的争议。

“为他人谋取利益”是衡量感情投资类受贿的必要要件,也是评价感情投资行为的核心内容。2003年最高人民法院发布《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈纪要》(以下简称“2003年《审理经济犯罪纪要》”),将“为他人谋取利益”要件的成立标准由“客观实施了谋利行为”提前至“收受财物时承诺为他人谋利”,包括承诺、实施和实现“为他人谋取利益”,从而扩大谋利行为的客观标准。在实施和实现“为他人谋取利益”的语境下,感情投资类受贿并不存在争议。而对于未成就“为他人谋取利益”的要件,是否应将所获财物视为受贿金额争议不断。

一是扩大对“为他人谋取利益”的解释,违背犯罪构成的该当性,应按照违纪处理。有学者认为,只要被照顾的请托人与受财人之间具有职务上的相关性,就视为明知有具体请托事项而收受,认定其收受行为具备了为他人谋取利益的要件。此种理解会消解为他人谋取利益这一构成要件,并不可取。“礼金”“红包”等财物的行送,形式上缺乏“利用职务上的便利”和“为他人谋取利益”的要素,不具备受贿罪构成的该当性,难以在刑事司法实务中得到准确评价。

二是结合当前受贿案件的发展趋势,理应废除“为他人谋取利益”的要件。有学者直言不讳地主张,“为他人谋取利益”要件的存在已经毫无意义,甚至是有害无益,应当尽早予以取消。还有学者提出,缺乏直接明确请托事项的予财行为与“利用职务便利”难以挂钩,不足以说明受贿者的受贿故意,故不宜将“感情投资”纳入行贿罪的规制序列。

三是在不变动现有受贿罪条文规定的前提下,新增“收受礼金罪”规制国家工作人员收受礼金的行为。陈伟教授曾提出,将“收受礼金”行为纳入刑法的体系加以规制,能实现职务犯罪的事前预防,避免更大的危害结果。增设收受礼金罪后,刑法吓阻作用更为有力,且在实际效果上优于删除利益要素的做法,可节约司法资源。刘仁文教授亦主张,在保留该要件的前提下,增加针对受贿方的“非法收受礼金罪”以弥补立法的不足。

对于“为他人谋取利益”规定的实务立场则更加直接,即在司法认定中通过直接以认同或否定该规定来确认感情投资类受贿是否成立。基于前述感情投资的情形来看,感情投资类受贿中较难界定的情形是已承诺而未谋利及已实施而未谋利两种情形。在杨荣幸受贿案件中,杨荣幸收受的联络感情费及维护关系费后虽未利用职务便利给国家造成损失,也未为他人谋利,但审判机关认为其仍存在“承诺为他人谋利”的行为,且提出基于其职务地位,其存在有为他人谋利的客观条件,因而将其收受的感情投资金额认定为受贿金额。此种情境下,行为人的行为被视为承诺为他人谋取利益但实际未谋利。在吴子玉受贿案中,吴子玉利用其职务优势可以决定施工方,其不直接收受财物而是以行贿人购买其出售的白酒及奔驰车来赚取利益。吴子玉承诺为张某2承接工程提供帮助,并向其推销白酒和奔驰车,后因没有做到工程而退奔驰车。审判机关认为,本案吴子玉以让张某2承接工程为由向张某2出售白酒和奔驰车的行为,应视为承诺为他人谋取利益。虽然在此语境下,行为人未实际为他人谋取到利益,但其行为仍被认定为受贿。

陈兴良教授提出,删除此要件不是否定受贿罪的权钱交易的性质。即使国家工作人员主观上没有为他人谋取利益的意图,但其收受财物的行为都具有权钱交易的性质。不同观点则认为,贿赂犯罪的设立是为禁止双方设立贿赂与职务行为之间的对价关系。应当说,单纯从法律条文来看,“为他人谋取利益”这一规定实质是对受贿行为的限定,在一定程度上限缩受贿罪的成立范围,但从司法认定的角度来看,审判实践中对于“为他人谋取利益”规定的解读存在多种形式。随着感情投资类受贿中大量涌现“不为他人谋取利益”的情形,该要件在相当程度上已被弃守,即此要件不是消解受贿罪构成的要件,而仅是认定感情投资类受贿罪构成的情形之一。

三、感情投资类受贿认定中“影响职权行使”的规范实质及其适用

2016年《贪污贿赂解释》出台后,司法实践将“可能影响职权行使”纳入感情投资受贿犯罪的认定环节,但此规定的规范实质及其具体适用在理论界和司法界也引起热议。

(一)“影响职权行使”规定扩张犯罪圈

“影响职权行使”的规定出台后,感情投资类受贿的犯罪行为得以“有法可依”,实践中出现大量将感情投资类受贿入刑的案件。对此规定,2016年《贪污贿赂解释》的起草者表示,“感情投资”必须在法律上作进一步区分:一是与行为人职务无关的感情投资;二是与行为人职务行为有着具体关联的所谓的“感情投资”。在刑法规制中,往往同受贿罪关联的是第二种感情投资,即职务行为同收受他人财物的感情投资之间具有关联性。如杜某受贿案中,针对杜某收受33人贿赂款项,辩护人主张33人中绝大多数没有具体请托事项,杜某未利用职务之便为其谋取利益,没有造成其他后果,此种人情往来所得不应以受贿罪处罚但是审判机关在认定其行为性质时亦明确其行为具有影响职权行使的可能性,其行为构成受贿罪。为他人谋取利益既可以是正当履行职务而谋取,也可以是违背职务而谋取,感情投资类受贿不以“明知有具体请托事项”为必要条件。

2016年《贪污贿赂解释》对于“影响职权行使”的规定在一定程度上引领司法实践中对于感情投资受贿行为的认定,通过司法犯罪化的方式扩大了犯罪圈。司法解释中的法律拟制将“为他人谋取利益”的要件进一步弱化解释为“影响职权行使”,这是将原本非罪的感情投资类受贿拟制为犯罪的行为。

(二)“影响职权行使”的教义学内涵

感情投资类受贿往往依据行贿人和受贿人的供述或是直接的财物证据证明,若两者拒不供述或无直接证据证明的,仍旧无法对该行为进行刑法评价。2016年《贪污贿赂解释》中将“为他人谋取利益”的确定性要件弱化为“可能影响职权行使”的可能性要件,这种可能性是通过对证明标准的降低而来的。严格来看,这并不符合罪刑法定原则,也违背刑事诉讼法的证据标准,但从刑法教义学的立场来看,对“影响职权行使”规定的科学理解是解决实务界中的法律难题和盲点的有效方式,有利于法治进步和发展。如周光权教授认为,纯理论的刑法教义学的存在意义有限,不可将刑法教义学的科学性与实践性对立。

具体来说,受贿罪的法益受其保护内容的限制,主要有职务行为的不可收买性、公正性和信赖说等。就受贿罪的保护对象核心来看,所有学说都认为贿赂罪的基本成立要件是设定“职务与贿赂的对价关系”。感情投资类受贿是以隐蔽的对价方式来掩盖“影响职权行使”的行为,实质上还是侵害受贿罪的法益。

在“影响职权行使”的教义学诠释中,车浩教授认为“该司法解释的入罪法理,是将贿赂犯罪由确定影响职权行使的实害犯,扩展到“可能影响职权行使”的具体危险犯。”[3]2016年《贪污贿赂解释》规定以外的普通受贿行为往往以达成实害结果而成就,是标准的实害犯;而2016年《贪污贿赂解释》规定的“影响职权行使”是财物行为和职务行为间的对价关系模糊时所成就的,是介于影响职权行使的可能性而产生的,属于一种具体的危险犯。“影响职权行使”从其性质来看是一种潜在的危险行为,并未实质造成损害结果。如在毋保良受贿案中,对于毋保良及其辩护人所提毋保良收受的毋本人及亲属生病住院、女儿结婚礼金,没有请托事项的非法礼金,共计197.3万元、购物卡3.8万元,应从受贿数额中扣除的意见。经查,毋保良供称其在朱某乙之子结婚时送贺礼1万元,在其他乡镇、各局负责人家庭婚丧嫁娶之际,均送数百元至千元不等礼金的内容,均得不到朱某乙等证人证实。区分以权谋私的受贿行为与接受联络感情的馈赠,应从收、受双方的关系、财物价值以及收受方式等方面综合考虑。本案所查明的78起事实中,第1-43起中给予财物者,均为已在或欲在萧县境内从事经营活动的企事业经营者及个体商人;第44-78起中给予财物者,除第61起沈某某外,其他均为与毋保良存在职务隶属关系的萧县乡镇、科局干部。上述人员,除商业经营、工作需要可能与毋发生联系外,无证据证明与毋存在长期的、深厚的亲情、友情等特殊关系;毋保良既没有给予上述人员大体相当的款物,亦不能对此作出合理解释。因此,上述人员无一不是谋求与毋处好关系,由毋对现行或将来请托事项给予帮助,而实际上毋亦给予或承诺给予帮助,故该行为并非收受非法或合法礼金,而是典型的权钱交易。对于给予财物者在无请托事项时,数次给予数额较少的财物联络感情,有明确请托事项时另行给予数额较大甚至巨大财物的情形,因受贿犯罪普遍具有隐蔽性和连续性特点,所以不能将前期无请托事项时给予财物的行为与之后的关照、提拔割裂开来,而应作为同一整体对待,将多次收受的财物累计,以受贿论处,不应从受贿数额中扣除。

(三)“影响职权行使”的内核界定

虽然对于通过“影响职权行使”的规定将感情投资类受贿列入刑法规制范围,但是感情投资行为在司法认定上还存在较多疑难。在“影响职权行使”的认定中,最主要的认定标准为明知他人有请托事项。人情往来同感情投资类受贿最大的不同在于人情往来是人际关系的正常交流,并不具有强烈的请托意愿。而人情往来所收取的具有祝贺或安慰之意的礼金是我国人情社会中的基本礼仪,人情往来通常会伴随特定事件的发生而产生,往来也并不具有同步性,也存在收受礼金但未归还的情况。这样的人情往来行为同职务无关且往来中并不包含请托事项,不能影响职权的行使,可以依此区分人情往来和感情投资受贿。如在任杰受贿案中,辩护人指出,“任杰收受蒋某茅台酒、大重九香烟共计价值26502元的财物,属于正常人情往来,不构成受贿罪”及“任杰没有利用职务上的便利,为蒋某、郑某朝等人谋取利益,均不属于受贿”的上诉理由、辩护意见。审判机关经查认为,第一,蒋某之所以送上述财物给任杰就是因为任杰是住建局局长,其在凤某有很多业务,想得到任杰的照顾和关照;第二,本案证据证实上诉人任杰收受蒋某茅台酒、大重九香烟共计价值人民币26502元已超出正常人情往来的范围。第三,本案证据足以证明任杰身为凤某县住建局局长,利用职务上的便利收受行政管理对象款物220余万元的事实,故任杰构成受贿罪。行贿人蒋某等人主营工程类业务,而任杰身为住建局领导,是蒋某等人的主管部门领导,有理由推定任杰明知蒋某等人具有请托事项。

四、感情投资类受贿犯罪的规范司法认定

受贿罪刑事可罚性程度主要以数额或情节作为标准,但囿于实践中案件查处难度较大、实际案情复杂等问题,受贿数额的认定在受贿罪的确认中仍占据主要地位。因而,在区分“人情往来”和感情投资受贿时不仅要注重两者的边界,还要考虑受贿数额的计算问题。

(一)以具体要件区分人情往来与感情投资

首先,正确厘清人情往来与感情投资,关键在于正确认定“明知他人有具体请托事项”。值得注意的是,不同司法人员对“具体请托事项”的理解不同,有的以存在“承诺可能性”为由认定存在“请托事项”,故在实践中也不乏虽事项不具体但推定为有承诺的情形。此种混淆概念的行为使得人情往来和感情投资受贿在认定上存在差异且由于对于“承诺可能性”的理解不同往往导致“同案不同判”的情况。

根据2016年《贪污贿赂解释》中的规定来看国家工作人员索取或收受三万元以上,可能影响职权的就被视为承诺为他人谋取利益。就此规定而论,明知他人有请托事项并收受财物的行为视作已作出承诺,这种对价关系也是权钱交易的一种印证。如果行为人明知他人请托事项而拒绝收受财物的,则不成立感情投资受贿。反之,若行为人明知他人请托事项而收受财物的,则双方就权钱交易的对价关系达成一致合意。该种对价行为在双方意图明确的情况下,是具有确定性的。在此种情况下,送礼人是否提供具体的请托事项则成为认定感情投资行为的关键。不能仅通过双方的职权地位或内心意图来推定,这会过分扩大主观要素而超越司法解释的原意。基于客观主义立场,应将送礼人明确的具有识别可能性且对外表露的请托事项认定为“明知”。

其次,正确厘清人情往来与感情投资,以人情往来为排除要件。在感情投资类受贿的认定中,除参照2016年《贪污贿赂解释》中规定的情形外,以人情往来为排除要件也是验证和区分两者的有效方式之一。人情往来是双方相互来往的一种双向沟通,是双方共同实践的,而不是单向联络的。虽然在实践中往来的情况并不一定同步发生,但可以从双方的联络中寻求到蛛丝马迹。在常见模式下,因甲方家中存在丧葬嫁娶、子女升学或是其他需祝贺或安抚的事项时,乙方向甲方送上贺礼或抚慰金,但乙方家中出现类似情况时,甲方并未进行所谓回礼。在此情形下,可以看出甲乙双方在往来上的地位并不平等,这也并不符合正常的人情往来模式。以现代人情往来的情况来看,在正常的往来关系中双方是存在多次的交谊行为的,虽不仅只是单纯的送礼行为,请吃饭、一同外出游玩等方式也是双方交谊的形式之一,甚至年节收礼后的回礼也属于正常往来,但要注意若双方所赠送和收受的礼物价值差额过大,也不能认定为是正常的人情往来。

最后,正确厘清人情往来与感情投资,切勿金额判断一刀切。人情往来是社会活动中不可分割的一部分,在司法实践中认定感情投资类受贿金额时往往采取一刀切的态势,将受贿人收取的全部礼金等财物均认定为感情投资的受贿金额。如在石洪受贿案中,石洪所收取的吊唁金等金额共计六万元,单笔在一千元到一万元不等,上述金额均被认定为感情投资的受贿金额。我们认为,在认定感情投资类受贿罪的受贿金额时,不能盲目将所收取的礼金等人情往来金额全部视为受贿金额,应将扣除当地一般赠与的礼金金额后剩余的金额认定为受贿金额。此外,在考量金额时不能仅以收到的礼金金额计算,也应看其对外付出的礼金金额,综合考量数额情况,避免混合正常人情往来金额和感情投资类受贿金额。

(二)正确厘定“为他人谋取利益”的司法判断

前已述及,取消“为他人谋取利益”的理论主张是为解决未为他人谋利但收受财物情形(包含承诺谋利和实施谋利)的刑事可罚性问题。然而,通过2016年《贪污贿赂解释》将感情投资类受贿以司法犯罪化的方式进行革新,“影响职权行使”的规定突破原有“为他人谋取利益”的范围,使得处于空白地带的感情投资类受贿取得入刑依据。不过,在感情投资类受贿的司法实践中,“为他人谋取利益”要件对于受贿的认定虽未起决定作用,但也在一定程度上为感情投资类受贿行为入刑做出有力推动,虚化乃至消解“可能影响职权行使”这一实质要件并不正确。

具体来说,一是“为他人谋取利益”的成立仅要求具有谋利的承诺,而不要求行贿人实际获得利益。重点在于承诺谋利这种权钱交易下所形成的对价关系已实质侵害受贿罪的法益,即职务行为的廉洁性和不可收买性。此种承诺行为虽不一定实际发生,但所形成的对价关系已经弥补“为他人谋取利益”这一要件的缺失。二是“为他人谋取利益”的要素争议实质上也仅是为司法实践中的感情投资受贿寻求合理的解释。2003年《审理经济犯罪纪要》中的规定将“客观实施了谋利行为”提前至“收受财物时承诺为他人谋利”,使得承诺、实施和实现这三个阶段的行为均被“视为”“为他人谋取利益”。此处的“视为”是一种法律推定,推定进行感情投资的行为人是具有犯罪意图的。感情投资中的推定为司法机关认定受贿人的主观要素提供了一种科学的鉴别方法,还减轻了控方的举证责任。从司法角度而言,推定为感情投资的行为能降低受贿罪中证据证明的难度,提高司法效率。三是刑法的谦抑性决定其认定路径的严密性以及适用的最后手段性。受贿行为在我国的法律体系和政治体系中,受到刑法、行政法及党纪等多种规定约束,将受贿行为入刑是规制受贿行为最严厉的手段。从立法的角度而言,刑法及刑罚都是具有稳定性的,频繁地变动法律不利于社会的稳定。

事实上,“为他人谋取利益”的要件自1997年刑法时便已确立,而法律的创设是严谨且复杂的,废除更甚。因此,保留“为他人谋取利益”的要件,通过要件限定范围的方式来限制受贿罪的认定范围,能防止犯罪圈的不当扩大。

五、结语

感情投资类受贿是犯罪者为逃避法律责任而制造的新型受贿形式,依法打击此种受贿行为是建设廉政国家的必然要求。面对司法实际中对“为他人谋取利益”与“影响职权行使”要件的不同解读,面对司法机关对感情投资类受贿的不同认定,破解感情投资类受贿犯罪的司法认定困境是惩治该行为的关键点。“为他人谋取利益”和“影响职权行使”的正确认定,可有效解决当下感情投资类受贿中司法认定规则模糊和理解差异的情况:“影响职权行使”的准确解读可以弱化“具体请托事项”在犯罪构成中的必要性,“为他人谋取利益”的要件是限缩受贿罪犯罪圈的重要措施。明确两者在司法实践的认定与适用,能够解决当前感情投资类受贿所出现的问题,减少“同案异判”的不良现象。